Hay un símbolo que se repite constantemente en el imaginario de las personas de ciencia. Se trata de un punto incandescente en la noche del desierto de Los Álamos; la brasa del cigarrillo de Oppenheimer, vestido de traje y corbata, con su sombrero calado hasta las cejas, caminando cabizbajo mientras busca la llave perdida que un mal día abrió las puertas del infierno.

Sus ojos son dos caleidoscopios cuánticos que emiten turbulencias cada vez que el hongo nuclear asoma en su memoria. El encargado de la filmación de la entrega del regalito sobre Hiroshima fue el joven Harold Agnew, su aprendiz, quien había volado como observador científico en la misión del bombardeo. Con el tiempo, Agnew se convertiría en el director del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde estudiaría no solo el comportamiento de las partículas subatómicas, sino la conducta de un joven de melena rizada que daba largos paseos por el desierto, siempre a la noche y cabizbajo; tal vez buscaba la llave que no pudo encontrar Oppenheimer. Quién sabe.

El joven de rizos no era otro que Mitchell Feigenbaum, un explorador del caos que, en uno de aquellos paseos, dio por terminada la ciencia clásica. Porque para poder fechar el origen del cosmos había que abandonar las leyes de Newton que son deterministas y que nos enseñan que los comportamientos futuros de la materia se pueden predecir. Feigenbaum buscaba la imposibilidad de ciertas predicciones a lo largo del tiempo; el comportamiento de la materia depende de diversas variables que no siempre permiten predecir con precisión. Porque la naturaleza es compleja y la única manera de describirla es con las matemáticas, con números en vez de letras, a sabiendas de que la ciencia solo podrá ser exacta si damos sitio a lo impredecible.

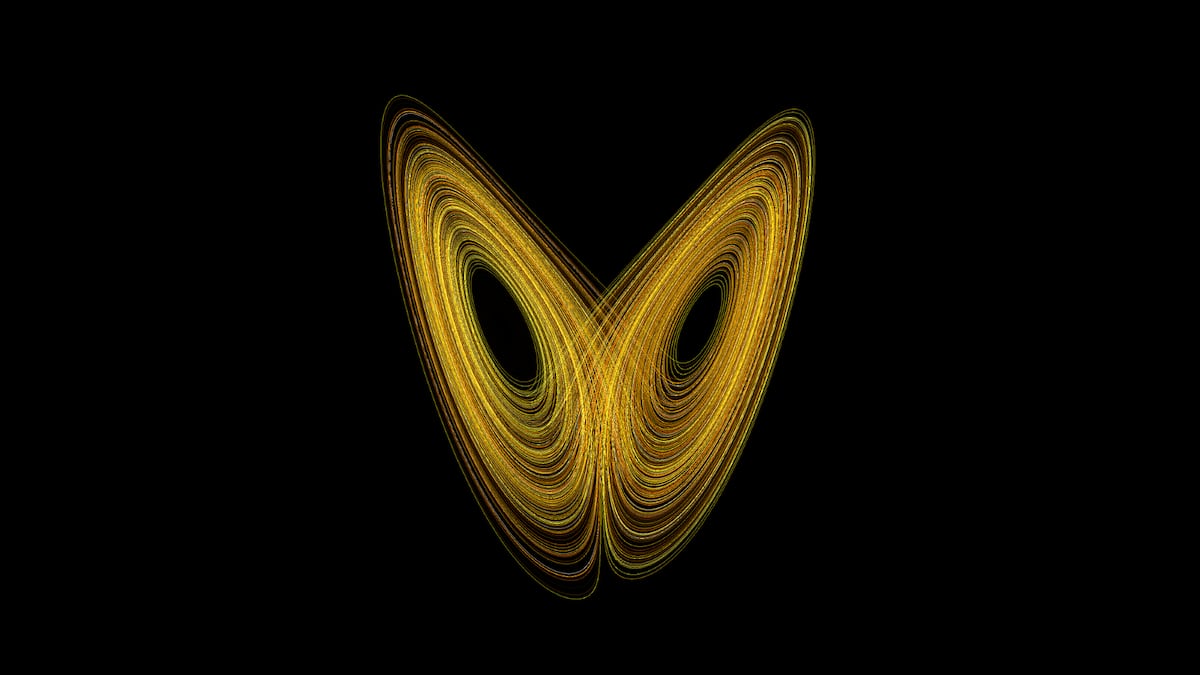

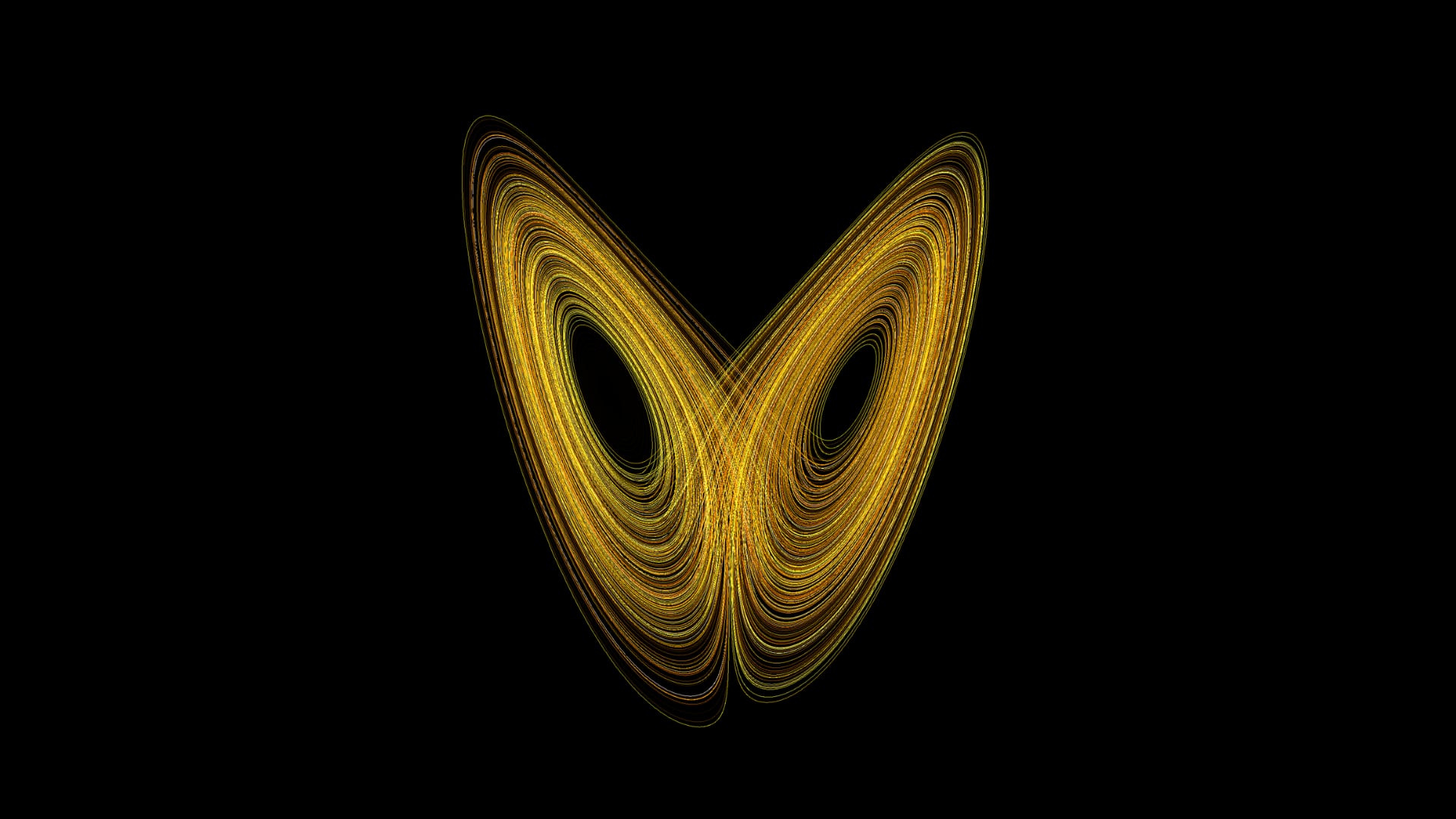

De ahí que pisar una mariposa puede traer graves consecuencias, como ocurre en el cuento de Ray Bradbury titulado El ruido del trueno, fechado en 1952, una historia de ficción que precede el trabajo del matemático y meteorólogo Edward Lorenz alrededor de casi 10 años, cuando en 1961 Lorenz descubrió el efecto mariposa. Lo que hasta el momento había sido ficción se convirtió en una realidad científica.

Todo sucedió cuando Lorenz tecleaba en su computadora un sistema para predecir el tiempo atmosférico. Iba introduciendo una serie de valores, cantidades para medir la dirección del viento, la humedad y la presión atmosférica, así como la temperatura, obteniendo una serie de resultados que —sorpresa— variaron cuando volvió a introducir de nuevo los datos. El pronóstico del tiempo ya no era igual, sino que era diferente al primero. Se debió a que la segunda vez, el programa de la computadora no redondeó las cifras, de tal manera que unas décimas, en apariencia insignificantes, provocaron grandes cambios. Dicho de otra manera: El aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un tornado en Texas.

Así, grosso modo, nacía la “Teoría del caos” y su “Efecto mariposa”. Con ello, la física abría una nueva puerta cuyas llaves encontró Mitchell Feigenbaum en uno de sus paseos por el desierto de Los Álamos. La historia de la Teoría del caos es apasionante. Por todo esto, no está de más recomendar un libro que nos presenta el caos y lo impredecible de manera didáctica. Se trata de Caos, de James Gleick (Crítica) donde el periodista y divulgador científico norteamericano nos ilustra acerca de cómo dicha teoría se ha ido relacionando con distintas disciplinas, desde la física hasta la biología y las matemáticas, así como la economía y los valores bursátiles; todo ello lo explica Gleick sin perder de vista la brasa del cigarrillo de Oppenheimer, un punto de luz sobre la noche del desierto de Los Álamos.

El hacha de piedra es una sección donde Montero Glez, con voluntad de prosa, ejerce su asedio particular a la realidad científica para manifestar que ciencia y arte son formas complementarias de conocimiento.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, X e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.